故宫院刊 | 李云河:固原汉墓出土附耳陶罐的研究

时间:2024-07-22 09:27:25 来源:故宫博物院院刊 浏览量:5045

宁夏固原地区汉墓随葬的单耳罐和双耳罐与中原地区陶器区别明显,与当地战国陶器也有较大差异。扩大对比范围后可知,固原汉代的附耳罐主要和关中西部至陇山一带的发现最为接近,应当存在区域间的文化交流。此外,在陕西中北部也存在类似的战国陶器,被称为“辛庄类遗存”。结合历史背景,推测秦人很可能在扩张的过程中吸收了北方民族具有“辛庄类遗存”特征的附耳罐,而后将其带入固原地区,当地战国时期的文化因素随之消亡。类似的文化交融持续至西汉,最终呈现出固原墓葬的文化因素与中原高度一致的局面。

固原汉墓出土附耳陶罐的研究

李云河

固原在秦汉时期为西北重镇,中央政府采用设置郡县、移民实边等手段将其纳入统一王朝的疆域范围和管理体系之内,客观上促进了不同区域之间的文化交流与融合。这种现象也折射于墓葬当中,考古成果表明,西汉时期固原墓葬与东周相比出现了较大的变化,无论墓葬形制还是随葬品都向中原地区靠拢,与同时代其他边疆地区考古学文化的发展大趋势相同。尽管如此,一部分“非中原”的因素也与之共存了相当长的一段时间。例如,固原汉墓中出土过一类较为少见且特殊的附耳陶罐,与中原常见陶器的风格迥异。过去曾笼统地将其来源归于游牧文化因素,但未对其来源和分布等问题展开深入讨论。近年来随着固原汉墓新资料的公布,可供分析的附耳陶罐的数量和类型也有所增加,使得更深入的探讨成为可能。本文即针对此类附耳陶罐及相关问题略作分析。

一 固原汉墓附耳陶罐的类型分析

所谓附耳陶罐,即颈部或肩部有耳的陶罐。根据耳的数量,可将固原汉墓所出的附耳陶罐分为双耳罐和单耳罐两大类。

第一类,双耳罐

在迄今所公布的相关考古材料中,双耳罐的总数较少,器身均为侈口、束颈、鼓腹状,桥形附耳位于颈部两侧,上缘略低于口沿,器表施绳纹。可根据其底部形态的不同分为二型:

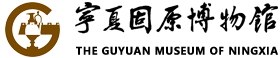

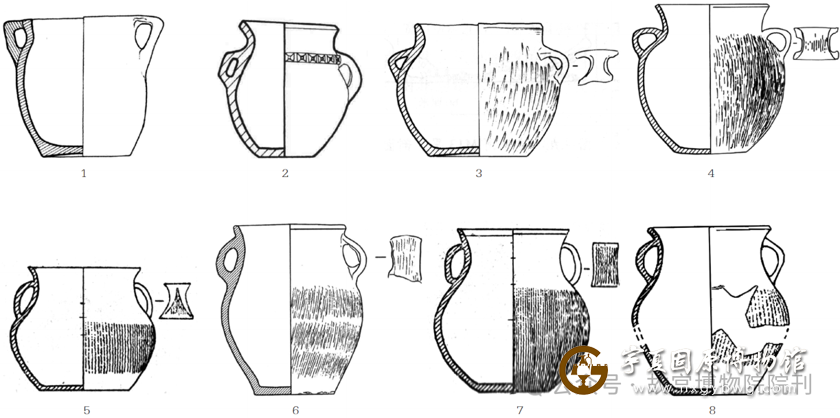

A型,底部在整器所占比例较大,底径接近口径。标本固原城西GBM5:6,夹砂灰陶,束颈较长,大平底,腹部以上至口沿及腹部以下磨光,通高10厘米〔图一:1〕。另据简报内的描述,此罐长期经火烧烤,故通体器表呈现黑色。

〔图一〕 固原汉墓出土附耳罐

1. 固原城西GBM5:6 2.九龙山M22:4

3. 杨家庄M1:2 4. 杨家庄M3:5

5.杨家庄M5:4 6. 杨家庄M3:3 7. 杨家庄M7:44

B型,底部在整器所占比例较小。标本九龙山M22:4,夹砂灰陶,小平底略内凹,耳的相对位置较A型略高,腹部密布绳纹,肩部局部磨光,通高13厘米〔图一:2〕。

第二类,单耳罐

相比于双耳罐,已公布的单耳罐的数量和类型都更多,可以根据底部的特征将其分为三型:

A型,平底罐。又可根据颈、肩部外形的区别分为三个亚型:

Aa型,束颈,溜肩。标本杨家庄M1:2,夹砂灰陶,颈部连接桥形耳一枚,耳的上缘与口沿齐平,素面,通高13.5厘米〔图一:3〕。据发掘报告,此罐器表有烟炱。在杨家庄M6中也出土了同样形制的单耳罐。仔细观察可发现,此类单耳罐口沿下部有细密整齐的擦痕,可能为轮盘修坯的痕迹,下腹表面原有绳纹,又经过了一定的磨光处理,因此看上去为素面状态。

Ab型,直颈,溜肩。标本杨家庄M3:5,夹砂灰陶,口部微侈,直领较高,颈部连接桥形耳一枚,上缘与口沿齐平,腹部及耳部均有绳纹,通高10.5厘米〔图一:4〕。此类单耳罐器表亦有细密擦痕,应为轮盘拉坯或修坯所致。

Ac型,束颈,圆肩。此型较为特殊,数量也少。标本杨家庄M5:4,泥质灰陶,颈部连接桥形耳一枚,上缘与口沿大致齐平,器身有快轮拉坯形成的痕迹,通高12.2厘米〔图一:5〕。

B型,圜底罐。此型形如陶鍪,目前所见B型罐的数量亦少。标本杨家庄M3:3,夹砂灰陶,颈部连接一枚较扁的鼻形耳,上缘低于口沿,颈部以下饰竖绳纹,通高14厘米〔图一:6〕。观察可见其口沿至颈部亦有轮制痕迹。

C型,三足圜底罐。标本杨家庄M7:44,夹砂红陶,束颈,溜肩,垂腹,颈部连接桥形耳一枚,上缘与口沿齐平,底部粘附三枚矮短足,器表布满交叉绳纹,通高11.8厘米〔图一:7〕。另外,在杨家庄M8中也出土了同样形制的单耳罐。

无论采用双耳还是单耳,大部分的附耳陶罐在造型和制作工艺方面都体现出一些共同特征:在体量上,罐体高度基本都低于15厘米,容积不甚大,不适用于储存粮食和液体等;在使用痕迹上,部分附耳罐的器表上残留着使用过程中因烧灼而生成的烟炱痕迹;在陶质上,除了Ac型单耳罐为泥质陶外,其他附耳罐多为夹砂陶质,器壁较薄,表面多见拍印纹饰,应当是出于便于烹煮的需要。可以判断,至少附耳罐中的一部分属于日常实用器而非丧葬明器;另外,观察细部特征可知,其中一部分造型不甚规则的如C型单耳罐,应为手制成型,但在其他多个标本上也发现了轮制的痕迹。为了更深入地挖掘附耳罐的文化内涵,下文拟对其出土背景加以探究。

二 固原汉墓附耳陶罐的时代及出土环境

前述两件双耳罐标本分别来自于固原城西M5和九龙山M22,简报中将前者的时代判断为“西汉中期稍后,但不会晚到王莽时期”,在文后附表中又将其进一步归入西汉中期偏晚,后者在考古报告中的时代为西汉末至东汉初。笔者认为,固原城西M5的时代结论可从,而对九龙山M22的认识还可进一步细化。该墓所出的铜钱包含烧沟Ⅰ型、Ⅱ型五铢,未见新莽及东汉时期钱币,此外墓葬形制为带天井的斜坡墓道土洞墓,葬具兼用了棺和椁,这些都与固原地区新莽至东汉时期墓葬的一般特征不甚相符,因而判断九龙山M22应为西汉晚期,晚到新莽至东汉初的可能性不大。

单耳罐主要来自于固原杨家庄墓地。在考古报告当中,M1、M3、M5、M6,即出土A、B型单耳罐的,被判定为西汉中晚期,出土C型单耳罐的M7、M8则被判定为东汉中晚期。前四座墓的时代结论可从,后两座则需商榷。M7、M8出土的铜钱均为西汉五铢钱,其中较晚者符合烧沟Ⅱ型五铢特点,而非报告中所认为的东汉五铢,而且这两座墓在墓葬形制、随葬品组合与形制方面同样不符合东汉中晚期的特征,如M7出土的三孔陶灶(M7:23)、圈足陶壶(M7:27)与当地东汉中晚期墓中常见的单孔灶和假圈足壶不同,反而和西汉晚期的固原城西M1所出的灶、壶基本相同,因此可以判断M7、M8的时代应为西汉晚期。

综上,固原地区已公布的汉代附耳陶罐集中出土于西汉中晚期的墓葬中,尚未见到时代更早或更晚的材料。

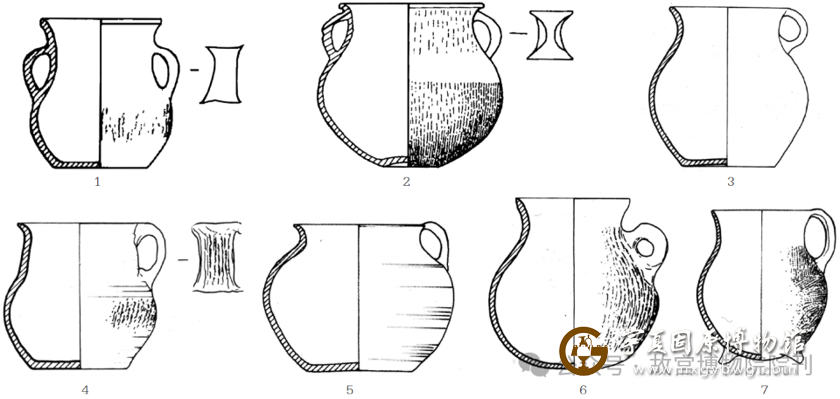

〔图二〕 固原西汉墓形制

1. 固原城西M5 2. 杨家庄M7

3. 杨家庄M3 4.杨家庄M6

对于附耳陶罐的出土环境,可以从墓葬形制和随葬品组合两方面加以考察。在形制上,出土附耳陶罐的墓葬与当地同时代的其他墓葬并无本质差异。具体而言,除固原城西M5采用无墓道的竖穴土圹结构〔图二:1〕、杨家庄M7采用斜坡墓道竖穴土圹结构〔图二:2〕外,其余墓例均为带斜坡墓道的土洞墓,如杨家庄M3〔图二:3〕。与固原东周时期大量使用的宽墓道、窄墓室的洞室墓结构不同,西汉中晚期的墓道变为相对较窄的长斜坡式,墓室空间显著增大,和关中、洛阳等地汉墓常见的形制相同。部分墓葬还在墓道与墓室之间设有天井,如杨家庄M6〔图二:4〕。这一形制同样主要见于关中和洛阳,在关中地区出现早且较为常见,如《西安龙首原汉墓》中的医M170以及《白鹿原汉墓》中的五M17、五M28,均在斜坡墓道的末端设天井,其时代均为西汉中期。固原地区于西汉晚期出现结构相同的洞室墓,应与关中文化因素向西北的辐射有直接关系。

固原城西M5的竖穴土坑结构固然为先秦两汉时期各地墓葬中所常见,但其流行时代整体相对偏早,与该墓随葬品所体现出的偏早的时代特征一致。仍以关中为例,《西安龙首原汉墓》中报道的无墓道竖穴土坑墓仅有两座,发掘者认为此类墓是东周竖穴土坑墓的延续,西汉中期以后基本消失。类似的,东周时期固原地区的墓葬形制也兼具竖穴土坑墓和洞室墓,于家庄和杨郎马庄墓地中均有这两种类型的墓葬。进入西汉以后,竖穴土坑墓在固原地区日趋消亡,与关中地区的变化基本同步。至于杨家庄M7的特殊形制,在关中也有更早的发现,如西安东郊国棉五厂西汉早期的M95,采用带斜坡墓道的竖穴土圹结构,同样在墓道和墓室之间设置一段过洞,和杨家庄M7相比仅规模更大一些,其余皆同。有研究者认为此类墓流行于西汉早期,是从关中地区春秋战国时期的同类型墓葬发展而来的,只是在墓道和墓室之间新出现了过洞。

由此可知,固原地区西汉中晚期的墓葬形制与关中地区高度一致,除了本地文化因素自身的发展变化之外,很可能受到后者的直接影响,且以此为主。

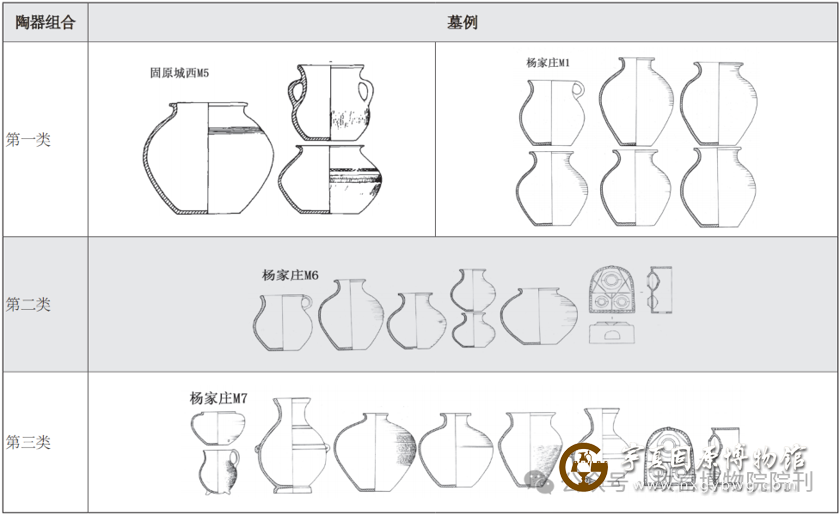

在随葬附耳陶罐的墓葬中,陶器组合可分为三类[表一]:第一类,均为陶罐,即由附耳陶罐和普通陶罐组成,如固原城西M5和杨家庄M1;第二类,陶罐+陶灶,如杨家庄M6;第三类,陶壶+陶罐+陶灶,如杨家庄M7。与同时期关中、洛阳等地的中小型汉墓中常见的器物组合相比,这三类组合是非常简单的,缺乏仿铜陶礼器和成套的模型明器,应为区域特色或是经济、文化水平差异的体现。虽然如此,仍可看出固原汉墓出土的普通陶罐与关中、洛阳西汉墓中的陶罐存在诸多相同之处。例如在制陶工艺方面,普通陶罐均采用泥质陶,造型十分规整且相似度高,根据考古报告里的描述,大多数陶罐器表有轮制形成的弦纹,底部有从轮盘上切割形成的“圆环纹饰”,属于快轮制陶的特征。另外,普通陶罐大多不像附耳陶罐那样只出一两件,而是成组出现,且表面未见使用痕迹,很可能是专门用于丧葬活动的明器。除了陶罐,与附耳陶罐同出的陶灶呈前方后圆的马蹄形,为固原汉墓随葬陶灶中的典型样式,类似的产品多见于关中地区,这些现象均显示出后者所代表的中原汉文化因素的强大影响力。

[表一] 出土附耳陶罐墓葬陶器组合

陶器之外的其他随葬品类型主要有铜钱、带钩、车马明器、削刀等,在固原城西M5中随葬有铜容器,包含锺、甑、盆。这些铜钱均为西汉五铢钱,其余铜铁器的形制和中原汉墓中的同类物品也极为相似。

经过以上的比较,不难发现固原汉代附耳陶罐的出土环境具有浓厚的中原汉文化特征,与关中、洛阳同时代的墓葬大体相同,只是部分文化因素的出现稍显滞后而已。置于这样的背景之下,附耳陶罐在陶质、造型、制作工艺以及普遍存在的使用痕迹等方面都显得与其埋葬环境“格格不入”。尽管附耳陶罐的总体比例很小,但是普遍性之外的这些独特性很可能恰恰体现出区域文化的固有特征,也很容易使人联想到那些被对应于“戎”“狄”族群的考古学发现。基于对这种特殊性的认识以及对固原与周边地区考古材料的考察,笔者认为有必要开展对比研究,以探索附耳罐的来源和分布情况。需要指出,正如前文所分析的,附耳陶罐外形较为多样,这与其制作方式有直接关系,在比较不同的材料时如果仅以附耳的有无和数量作为参考依据,会过于宽泛而忽略掉真正的核心特征。因此不仅要把握陶罐的整体造型,还需要着重观察那些和制作工艺或流程关系更密切的特征要素,如器表纹饰、成型工艺、烧制温度等。

三 与固原战国附耳陶罐的对比

首先对比固原本地战国时期的材料,这一时期的附耳陶罐主要来自于杨郎马庄、彭堡于家庄、王大户与九龙山等所谓北方系青铜文化的墓葬中,亦包含双耳罐和单耳罐两大类,以下对这些材料加以分析。

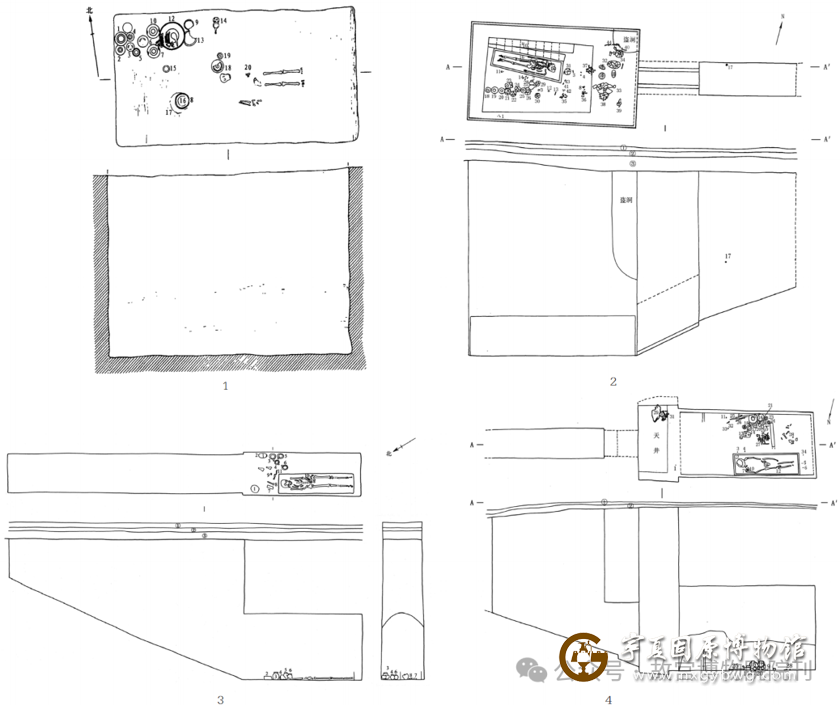

〔图三〕 固原战国墓出土附耳罐

1. 九龙山PWM7:1 2. 马庄ⅠM2:24

3. 于家庄M17:16 4. 马庄ⅢM8:1

5. 于家庄M5:1 6. 于家庄NM2:19

7. 王大户PWM3:1 8. 彭阳张街村M3:26

双耳罐的材料公布较少,如九龙山PWM7:1,夹砂灰褐陶,敛口,双耳外轮廓近似三角形,上沿与口部平齐,器表有烟炱〔图三:1〕,时代约为战国中期。再如马庄IM2:24,夹砂红褐陶,微束颈,颈部有两周凸棱〔图三:2〕,附耳上沿同样与口沿平齐,其时代约为战国晚期。以上两件造型相似,时代有早晚之分,应存在发展演变关系,均和固原汉墓所出A、B型双耳罐差别较大,如罐体本身更加瘦长,附耳的位置更高,且罐体表面为素面,未见施加绳纹或部分磨光的现象。

单耳罐在多个墓地中有所发现,其中一部分为单耳束颈罐,如于家庄M17:16,夹砂灰陶质〔图三:3〕,时代约为战国早中期;再如马庄ⅢM8:1,夹砂红褐陶〔图三:4〕,时代约为战国中晚期。这两件看似与固原汉墓所出的Aa型单耳罐接近,但器身偏瘦高,器壁也相对更厚,而且没有施绳纹后局部磨光的痕迹。另有于家庄M5:1〔图三:5〕,时代亦为战国中晚期,罐体比例更接近Aa型单耳罐,但器壁更厚且束颈不够明显。此外有少量颈部较直、与汉代Ab型单耳罐造型接近的,如战国早中期的于家庄NM2:19〔图三:6〕,以及战国中期的王大户PWM3:1〔图三:7〕。但它们器表均无绳纹,与Ab型单耳罐仍有不同。另有一种外形酷似陶杯的,如彭阳张街村M3:26,直口弧腹〔图三:8〕,也采用夹砂陶质,时代约为战国中期至晚期之间,类似的单耳罐还见于九龙山YJM3,此类型显然也和汉墓所出单耳罐相去甚远。

从以上的例子当中可以归纳出战国时期固原地区附耳陶罐的特点——战国双耳罐器型较为一致,均与西汉时期的造型差异相对较大,前后延续性弱;战国单耳罐的造型相对多样,其中有少量与汉代陶罐造型略微相似的,但仍以差异者居多;此外,已有研究者指出,战国时期固原所出的附耳罐全为手制,采用夹砂陶且胎质较疏松。而汉墓的附耳罐虽然也以夹砂陶为主,但胎质较紧实,且在手制之外部分运用了轮制技术。尽管限于材料的总数,尚不容易准确判断这种前后差异的具体成因,但是不应忽视这些区别,将其视为同一种考古学文化在前后两个时段的差别,从而将固原汉墓中的附耳罐简单地判定为当地战国考古学文化之孑遗。为了获得对附耳陶罐更清晰的认知,还需进一步扩大研究范围,在固原之外寻找可能的来源。

四 与其他地区附耳陶罐的对比

固原之外,在宁夏中部、甘肃、青海、内蒙古、河北以及陕西中北部等广大区域也发现过丰富的附耳罐材料,多位学者曾对东周时期的北方文化带进行研究,可知该地区的陶器以各类罐为主,附耳罐正是其中常见的类型。不过,北方文化带内的附耳罐样式并不一致,甚至在某些区域内同时存在多种类型。面对这种纷乱复杂的状况,应当进行更细致的比较,以辨识出与固原汉墓附耳陶罐最具相似性者。

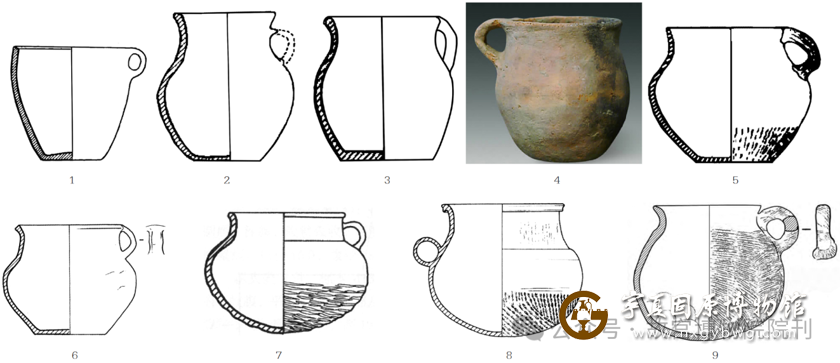

〔图四〕 其他地区出土双耳罐

1. 寨头河M59:3 2. 83草M2:5

3. 史家河M10:2 4. 卧虎湾M64:2

5. 高庄M47:11 6. 郭家崖NM75:1

7. 高庄M7:7 8. 建河M34:4

首先看双耳罐,根据已有的研究成果,冀北地区的双耳罐往往具有折肩的特点;内蒙东部地区出土的折肩双耳壶较多,双耳罐相对少,而且耳部位置普遍偏高。这两个地区与固原距离较远,所出双耳罐也与前述各类双耳罐的差别较大,存在直接关联的可能性不大。在陕西中北部地区的战国至秦代墓葬中也随葬有附耳罐,其中大部分双耳罐胎质较疏松,器壁也普遍较厚,与固原汉墓所出者不同,而与固原战国墓所出的极为相似。如黄陵寨头河墓地M59:3〔图四:1〕,耳部较高,器表为素面;清涧李家崖墓地出土的大部分双耳罐亦如是,《李家崖》报告中所划分的Ea型双耳罐虽然和固原汉墓中的A型双耳罐造型接近,然而器壁较厚,器表为素面或仅在颈部有一周附加堆纹,如83草M2:5〔图四:2〕,为固原汉墓所未见。但是也存在少量接近的,如史家河M10:2〔图四:3〕,时代为战国晚期至秦统一时期,该器双耳位于颈部,腹部布满绳纹,平底较大;再如米脂卧虎湾M64:2〔图四:4〕,束颈明显,双耳位于颈肩部,时代为秦代。以上两件分别与固原汉墓的A、B型双耳罐之间存在一定的相似之处。

除去这些材料,在周邻地区所见的与固原汉墓双耳罐相似度最高者,主要来自于关中西部至陇山一带的墓葬,时代从战国延续至秦末汉初。如凤翔高庄M47:11,夹砂灰陶,束颈较长,大平底,肩部对称分布桥形耳,腹部饰细绳纹,通高9.6厘米〔图四:5〕,和固原汉墓的A型双耳罐相似;再如宝鸡郭家崖NM75:1〔图四:6〕、凤翔高庄M7:7〔图四:7〕,以及时代可能已经进入西汉初的宝鸡建河墓地M34:4〔图四:8〕,这三件均为夹砂陶器,器壁较薄,腹部布满细绳纹,底部比例相对小,形似固原汉墓的B型双耳罐。

〔图五〕 其他地区出土单耳罐 (一)

1. 倪丁村M2:18 2. 桃红巴拉M2:2

3. 建河M41:3 4. 秦安王洼M1:45

5. 店子M32:3 6. 史家河M33:1

7. 世家星城M139:2 8. 印染厂M69:3

9. 郭家崖M32:1

单耳罐同样分布广泛且类型较多,其中不乏外形接近陶杯者,和固原战国墓出土的单耳罐接近而与汉墓所出的区别较大,如宁夏中部的倪丁村M2:18,夹砂陶质,器表有烟炱〔图五:1〕,时代为战国初期,中宁狼窝子坑墓地也发现了类似的陶罐。在河套地区发现了少量单耳罐,和Aa型单耳罐近似,但耳的位置更低,器身更瘦高,如桃红巴拉墓地M2:2〔图五:2〕,时代为春秋晚期。相比之下,与固原汉墓Aa、Ab型单耳罐造型最为相似者,仍然主要来自于关中西部至陇山一带,如宝鸡建河墓地M41:3〔图五:3〕,时代约为战国晚期;同一时期的还有秦安王洼M1:45〔图五:4〕;进入西汉以后,有陇县店子M32:3〔图五:5〕,时代约为西汉中期,其腹部、耳部施加绳纹的特征与Aa、Ab型单耳罐尤为接近。另外在陕西中部也有少量相似的时代更早的发现,如黄陵史家河M33:1,夹砂灰陶,通体有火烤痕迹〔图五:6〕,为战国早中期,史家河M38中也出土了相同的单耳罐。

如前所述,固原汉墓所出B型单耳罐造型和鍪相似。实际上类似的陶器多出土于战国晚期至秦汉之际的墓葬中,在不少考古报告中被直接归入陶鍪,如西安南郊世家星城M139:2,通高14厘米〔图五:7〕;再如三门峡印染厂秦墓M69:3,通高15厘米〔图五:8〕。这两件均为秦墓所出陶鍪中十分常见的类型,和B型单耳罐有一定的相似性,但是也存在细节上的差异,如耳部均为扁环状,颈肩结合部均有一道折棱,而B型单耳罐的耳部为扁鼻形耳,颈肩之间为平缓过渡。通过对比,笔者发现与之最为接近者仍然来自于关中西部,如宝鸡郭家崖M32:1,夹砂红陶,束颈,溜肩,颈部有扁鼻形耳一枚,通高15.4厘米,另外器表亦有烟炱〔图五:9〕。

〔图六〕 其他地区出土单耳罐 (二)

1. 石砚子M9:5 2. 三段地M6:4

3. 上孙家寨M148:6 4. 店子M147:3

5. 寨头河M51:2 6. 寨头河M51:3

7. 寨头河M36:2

固原汉墓所出C型单耳罐腹底有三枚实心足,是所有的附耳罐中造型最为特殊的。在最初刊布的简报中,发掘者已经指出这类陶器不见于关中,并参考海原石砚子汉墓的相关发现和研究,提出其应当属于游牧文化的因素。目前所见的相似的单耳三足罐甚少,分布地点相当分散,时代集中在西汉中晚期,具体有以下材料:海原石砚子M9:5,通高17.8厘米〔图六:1〕,时代为西汉晚期;鄂前旗三段地M6:4,通高9.4厘米〔图六:2〕,时代约为西汉中晚期;大通上孙家寨M148:6,通高13.3厘米〔图六:3〕,时代约为西汉中期。以上三个地点所出的都是单独个体,最集中的发现仍位于陇山一带,在陇县店子村的4座汉墓中共出土了4件单耳三足罐,如店子M147:3,通高12.4厘米〔图六:4〕,时代约为西汉晚期至新莽时期。

这些单耳三足罐相互之间不完全一致,有些器表施绳纹,有些为素面;个体的大小差异也一目了然。然而它们最重要的两大特征——桥形单耳和三足,是非常突出的相似点,既反映出制作时可能存在相似的考虑,也意味着类似的使用方法,所以推测它们更可能存在某种共同的源头,而不是在各地独立产生的。然而在以上地区均没有发现比汉代更早的单耳三足罐,因此并不容易找到准确的源头。笔者发现,在寨头河墓地有一种较为特别的陶容器,被称为罐式鬲或单耳鬲。如寨头河M51:2,夹砂灰陶,束颈,鼓腹,肩部有一枚鼻形耳,下腹部有三枚实心足,腹部施绳纹,通高13厘米〔图六:5〕,其时代为战国中期。在同一座墓中还出土了带有四足的单耳鬲,即M51:3〔图六:6〕。它们除了足的数量之外并无根本区别,说明此类陶器的制作本身较为随意,很可能就是在该地区常见的一种无耳罐式鬲的基础上改造的,如寨头河M36:2〔图六:7〕,相同的产物也见于黄陵史家河墓地。这种战国单耳鬲同时具备单耳和实心足的特征,与单耳三足罐存在一定的相似性,加之目前未见到其他更多的类似材料,因此不能排除其对汉代单耳三足罐存在影响的可能性。

五 文化交流与区域文化变迁

附耳罐在数量上一直不是这些地区随葬品的主要组成部分,特别是在东周时期属于北方系青铜文化的墓葬中陶器极不发达,大多数墓没有或只有一件陶器,其余多为金属的牌饰、带扣、兵器、车马器以及珠子。以杨郎墓地为例,在49座东周墓中出土各类遗物2957件,但陶器只有6件。然而,正如研究者所指出的,“陶器在北方系青铜文化考古遗存中所占的比例虽小于青铜器,但是它在确定考古学文化的属性和区分古代民族文化传统方面有着比青铜器更加重要的意义”,在考古学文化属性和所属人群的判定上,附耳罐因其特殊性恰好具备这样的指示性意义。

通过前面的各种分析和比较,能够看出固原汉墓所出土的几类附耳陶罐有着较为复杂的面貌,其源头很可能并不属于同一种单纯的考古学文化。在尝试溯源时发现,从东周到汉代,固原地区的附耳罐虽然在功能上可能同为实用器,但在外观、质地、制法等方面几乎没有表现出多少连贯性,前后对比有近乎断层的状态。面对这一困惑,一个重要的区域在扩大对比范围之后凸显出来,即关中西部的宝鸡至陇山一带,这里所出土的附耳罐(含陶鍪)与固原汉墓所出的最为相似,远超过其他地区所见,具体包括A、B型双耳罐以及Aa、Ab、B、C型单耳罐。这就引出了两个重要问题:第一,此区域与固原地区是否存在考古学文化的交流?第二,如果存在,其背后的动力或成因究竟是什么?

在考察区域关系时,很容易联想到关中西部与固原之间的一条天然通道,即六盘山-陇山东麓的道路,大致走向是从宝鸡沿汧河溯流而上至陇县,继续向北沿着六盘山东麓经华亭至固原,或即文献记载的“回中道”。《史记·秦始皇本纪》载:“二十七年,始皇巡陇西、北地,出鸡头山,过回中”,可知最迟在秦朝回中已成标志性地名,有研究者认为泾源果家山遗址即秦汉时期的回中宫。西汉初年因为匈奴的入侵,这条通道一度中断。元封四年,“上郊雍,通回中道,巡之”,汉武帝重新通回中道并由此巡行,但这条通道的实际使用应当更早,只是早期的规模未能满足大规模出巡而已。回中道的存在,客观上为两个地区之间的文化交流提供了交通基础。从考古材料的时代来看,关中西部和陇山一带发现的附耳罐总体上早于固原汉墓所出;从材料的数量来看,这个区域的附耳罐总数相对较多,仅在宝鸡建河墓地便出土十件,同出的其他陶器与关中核心区的基本无二。在其中的秦墓里,可见典型的秦人陶器和附耳罐并存的现象,意味着附耳罐已经是当地的一种常见因素。综合这些情况,可以推测固原汉墓所见的附耳罐,是受到关中西部的直接影响而出现的。

至于促生这一影响的动力,笔者认为和秦人的扩张以及对边地的控制密切相关。战国中晚期,秦国对西北戎人的征伐日益增多。秦昭王三十五年攻破义渠戎,“于是秦有陇西、北地、上郡,筑长城以拒胡”,固原地区也正是在此时归于秦,被纳入北地郡。秦人占领了固原之后加强了对这一新领地的控制,如修筑长城或移民。在这样的举措之下,关中西部的文化因素便可通过回中道源源不断地进入此地。固原当地战国时期的附耳罐很可能因此消亡,新样式的附耳罐伴随着秦人的到来而出现。其后,经过西汉早期的短暂混乱,汉武帝重新通回中,仍然延续秦的政策加强控制,因此析北地郡局部而新置安定郡,其主要的县及郡治高平正是位于固原地区。此外汉武帝还多次巡视至此,这些行为无疑也会促进关中西部与固原之间的交流,其表现之一便是两地之间墓葬形制和随葬品的高度相似性,附耳罐自然也包含在内。

随之而来的另一个问题是,关中西部秦墓当中的附耳罐从何而来?笔者认为,其中一部分也应是秦人在扩张的过程中从周边地区吸收而来的。就分布范围而言,附耳罐在关中核心地区如咸阳、西安的秦至汉初墓葬中较少发现,多见于关中西部及陕西中北部地区,即狭义的关中地区的边缘。其中陕西中北部在探索秦墓附耳罐来源时显得尤为重要,仍以史家河与寨头河墓地为例来看,其地本为秦魏两国之间的河西之地,战国晚期由魏入于秦。研究者认为,在战国早中期时这两处墓地所对应的人群族属为戎人,其典型陶器为夹砂陶的附耳罐和高领罐;战国中晚期至秦统一阶段,寨头河墓地结束使用,史家河墓地继续使用,但是文化因素出现变化,同时包含了大量的秦人因素和少量非秦人的因素。史家河墓地的前后变化反映出秦人占领河西之地以后将关中秦人的文化带至此地。对于当地原有文化,很可能随着人口迁移而被大部分清除,也可能如其他研究者所推测的,北方某些被征服地区的居民仍为原先的居民而非迁移来的秦人,关中秦文化因素的外扩源于统一法令的实施。无论如何,从实际的考古发现来看,秦人的确对于非秦人的文化因素有一定程度的吸收,并且使之成为部分秦墓的新的组成部分。

过去的研究者对于秦墓中的附耳罐的认识是不断推进的。早在讨论甘谷毛家坪“B组遗存”来源的时候,赵化成便提出其与西北地区寺洼文化有关,此观点得到了广泛认可。随着材料的增多,孙战伟对毛家坪“B组遗存”进行了进一步的划分,从中区分出了以双耳罐、单耳罐、双鋬罐、高领罐等为代表的“乙类遗存”,认为其来源为寺洼文化。这类陶器大多为夹砂陶,具有陶色斑驳、烧制火候低、陶质疏松的特点。在此认识的基础上,孙战伟又提出了分布于陕西中北部东周墓中的“辛庄类遗存”,在史家河与辛庄墓地的报告中进一步明确了这类遗存的特征,即以附耳罐为代表器类,胎质薄、火候高,和中原陶器不同,也和毛家坪“B组遗存”中的“乙类遗存”明显不同,推测对应的人群为白狄。这些研究为我们提供了很好的参考,结合前文分析,已经能够看出固原地区战国时期的附耳罐符合毛家坪“B组遗存”的特征,而固原汉墓以及关中西部秦至汉初墓葬中的大部分附耳罐类型更接近“辛庄类遗存”的特征。

因此,从现有的材料似乎可以发现一条隐藏的文化传播路径,即秦人在扩张的过程中从北方民族那里吸收了具有“辛庄类遗存”特征的附耳罐,此类因素得以传至关中西部至陇山一带,而后又伴随着秦人对西北戎人的征伐而进入固原地区(即固原汉墓中的A、B型双耳罐以及Aa、Ab、C型单耳罐)。秦人的到来对当地的考古学文化造成了剧烈的冲击,战国时期具有毛家坪“B组遗存”特征的陶器在这个过程中消亡。由于目前已公布的固原地区的秦墓及西汉早期墓葬的资料极少,所以这条文化传播路径只是根据固原战国及西汉中期墓葬的材料以及通过和周边地区的对比研究而浮现出来的,也无法包括所有的附耳罐类型,例如随着秦人进入固原的应当还有B型单耳罐,其来源应是战国秦文化中的典型器物陶鍪,与北方或西北民族无关。今后随着相关资料的发现,必能对其背后的文化交流与变迁形成更为全面的认识。

六 余论:技术、功能与文化传统

本文对附耳罐的分析研究,除了参考过去研究所依据的造型特征以及陶质、陶色等要素,还结合了对制作工艺的考察。观察对比后发现,固原汉墓所出的附耳罐很可能并非由当地战国文化因素发展而来。从战国到西汉,固原出土的附耳罐的制作工艺也出现了明显的变化。就目前的发现和研究而言,战国时期的附耳罐均为手制,而在西汉时期的材料中出现了轮盘制陶的痕迹。这表明秦汉之际中原地区的制陶技术体系传播到了固原并产生影响。实际上,在前述其他地区的附耳罐中也存在轮制技术,且时代比固原汉墓所见要早,如卧虎湾报告提到,M64:2的领部有轮制痕迹;宝鸡建河墓地的报告也指出双耳罐工艺为轮制与手制并存。说明技术的传播和影响有先后之别。更有意思的是,固原汉墓的Ac型单耳罐器身采用快轮拉坯成型,且胎质为泥质陶,如若去掉附耳则与中原汉墓常见的陶罐几无区别,固原却有意模仿夹砂附耳罐的形态增添了一枚附耳。这些现象反映出当地文化传统仍然具有一定的影响力,甚至反过来影响到了新技术体系之下的器物。

文化传统的影响力还体现在陶罐的用途。战国附耳罐器表也普遍存在烟炱,有些报告还明确提到烟炱积累较厚,如九龙山PWM3所出土的,说明此类附耳陶罐也是曾被使用过的炊煮器,和西汉墓中的大部分附耳陶罐的功能属性一致。也就是说,尽管新的人群带着新的文化因素到来,但没有改变附耳罐这一特殊器类的基本用途和它所代表的文化意义。不过,限于目前的材料,这些附耳罐究竟仅是作为曾被多次使用的一种日常器具被放入,还是出于某种丧葬仪式的需要而在丧葬过程中用于烹煮,则是不得而知的。九龙山PWM3的例子似乎能够说明其作为日常用具的可能性更大。

虽然总数较少,但是附耳罐在固原地区不绝如缕地存续至西汉晚期,也是文化传统影响力的一个体现。如前文所言,西汉中晚期时固原墓葬的整体面貌已经和关中、洛阳高度相似,唯附耳罐与其他随葬品的区别较大。到了东汉时期,中原核心区的文化彻底取代了当地旧有的文化传统,附耳罐在固原基本消失,其余随葬品只是在中原体系的基础上做一些简省而已。可以说,附耳罐的流传、变化与消亡,是中原与边地文化传统此消彼长的一个缩影。