固原北朝时期葬俗葬制研究

时间:2025-05-08 11:17:47 来源:固原博物馆 作者:母雅妮 浏览量:66

从西晋开始,中国的墓葬形制较之前发生了很大的变化,最为突出的是壁画装饰和随葬牛车及俑群的出现。此时的中国虽然动乱,但是丝绸之路并未因此受到阻隔。固原作为丝路重镇,东西方往来的商人、僧侣和使者汇聚于此,使这里成为经济文化的交汇点和中转站。这对汉晋以来固原地区的葬俗葬制产生了重大影响。下面以固原出土的五座北朝墓葬为例,简述固原地区这一时期的主要墓葬及其葬俗形制。

一 固原地区北朝墓葬的位置分布

由于固原所处的地理位置比较特殊,一直都是西北军事重镇。从秦汉的“高平城”到北魏时期的“国之藩屏”[1],再到北周时期的“高平霸业所基”[2],都体现了固原的重要性,这在考古发掘中可反映出来(图一)。

▲ 图一 固原地区北朝墓葬分布图

固原地区发掘的北魏墓葬主要有北魏漆棺画墓(雷祖庙墓)、彭阳新集北魏墓、海子塬北魏墓、三营北魏墓和寨科北魏墓,这些墓葬以固原北魏漆棺画墓为中心,分布在固原的周围。以上墓葬的下葬时间为北魏孝文帝改革前后,带有浓重的少数民族特点,尤其是彭阳新集北魏墓,其出土的土筑房屋模型,特点最为鲜明。

北周李贤墓、田弘墓、宇文猛墓在东西一线并列,自李贤墓到宇文猛墓有1.72千米,宇文猛墓到田弘墓有0.67千米。这三座墓的下葬时间分别是:宇文猛墓为公元565年[3],李贤墓为公元569年,田弘墓为公元575年。这三座墓葬经历了三个朝代的文化融合,墓葬形制较为稳定。

二 固原地区北魏时期的葬俗葬制

1 固原北魏墓雷祖庙墓[4]

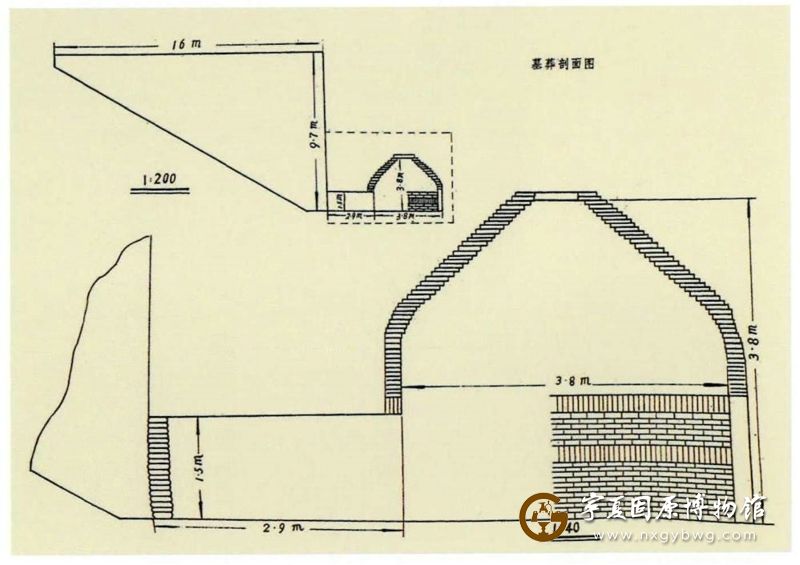

▲ 图二 固原雷祖庙墓剖面图

1973年夏,铁路部门勘探时发现一座古墓。墓葬位于固原县城东清水河东岸的雷祖庙村附近,距县城约2.5千米。1981年10月下旬至11月中旬,考古人员对该墓进行了清理。

墓葬由斜坡墓道、甬道、墓室组成(图二)。墓道正西向,长16米、上宽1.5米、下宽2米,墓室距地表深9.7米。甬道长2.9米、高1.45米、宽1.06米,券顶略有塌陷。墓室方形,边长3.8米、高3.9米,叠涩穹窿顶。此墓为夫妇合葬墓,木棺头南足北置放,男性居左,女性居右,葬式均仰身直肢,头偏向南部。

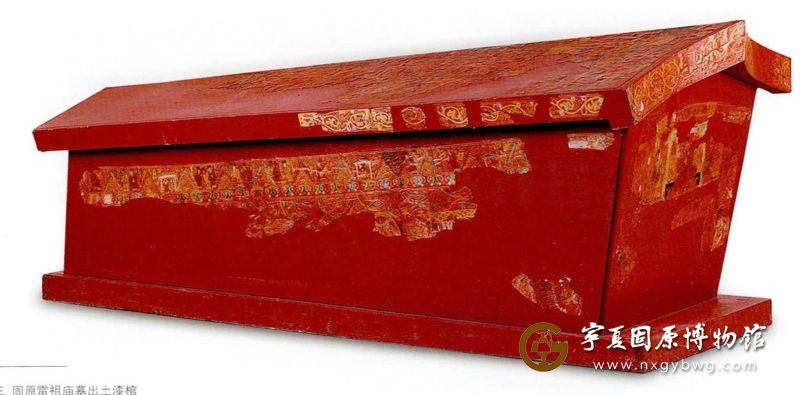

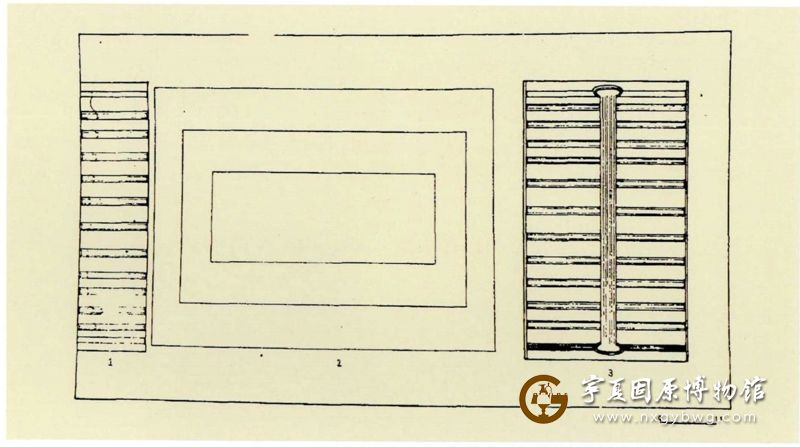

▲ 图三 固原雷祖庙墓出土漆棺

女性棺木无髹漆,只有散置的鎏金铜环及环座。男主人棺具为漆棺(图三),其上绘有精美的漆画,漆皮已脱落混杂在一起。前挡、棺盖、侧板的漆画部分留存,足挡部分则被钻机打掉。

▲ 图四 固原雷祖庙墓出土青铜灶

随葬品大都集中在墓主人身边,青铜器有熨斗、灶(图四)、钫、壶、透雕铜饰、透雕铜铺首、棺钉帽、棺环等。铁器有剑、刀、剪刀等。陶器有盆和罐。还有银耳环、波斯银币、金耳环、琥珀珠、水晶珠、珍珠、面饼等。墓中所出的一枚波斯银币,为波斯萨珊朝卑路斯(459-484)B式银币(图五)。它的出土为研究中西交通史提供了新的实物资料。

▲ 图五 固原雷祖庙墓出土波斯银币

2 彭阳北魏新集墓[5]

1982年夏,在彭阳县(当时属固原县辖)西南的新集乡石注村发现两座古墓。1984年3月经上级批准,固原博物馆对墓葬进行了发掘。墓葬地处山坡中央,坐北朝南,两墓封土东西间距约为8米。西侧的编号为M1,东侧的编号为M2。

▲ 图六 彭阳新集 M1 平剖面图

M1

M1全长44.76米,由封土、墓道、过洞、天井、甬道和墓室六部分组成(图六)。封土周长69米、残高6.2米。铲去封土,其下为一长方形土圹,长6.48米、宽1米、深1米(图七)。

▲ 图七 彭阳新集 M1 封土下土圹平面图

土圹后端为一长方形土筑房屋模型(图八)。此长方形土筑房屋模型长4.84米、宽2.9米,依地势高低而筑,其底部呈斜坡状,前高后低。模型内部为黑褐色土夯筑,土质较松软,接近表层时用黄土加白灰夯筑,土质较为坚硬。模型顶部及正面涂一层白灰。顶部为两面坡式,两坡各有13条瓦垄,最左侧的瓦垄为双层,类似砖砌。正脊仿砖砌,中央略低,两边略翘起,两端置鸱尾。正面刻出门和直棂窗。门在中部,高0.58米、宽0.7米。左扇关闭,右扇半开,边上有宽约0.1米的门框,上有门额,门框两角向上挑起。门及框均涂朱红彩,门左右各有一直棂窗,长0.4米、宽0.16米,窗框四角向外突出呈放射状,两窗各竖四根剖面呈三角形的直棂。房檐下出14根挑檐枋,上承替木托屋顶。整个模型似先夯成长方形,然后剔刻而成。

▲ 图八 彭阳新集 M1 土圹后端土筑房屋模型

墓道长18米、宽2.2米,方向185度。呈斜坡状,坡度17度,南口距地表深1-1.2米。墓道上宽下窄,墓道向北连接第一过洞,第一天井呈长方形,第二过洞因有盗洞已塌毁。封门原用土坯,可能由于早年被盗,发掘时仅在地表看到平砌的残坯。

▲ 图九 彭阳新集 M1 出土陶牛车

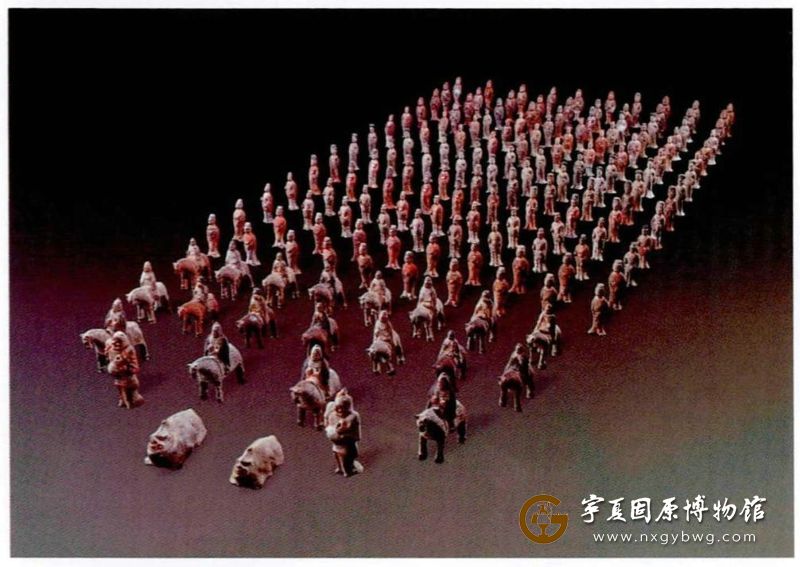

墓室顶部已全部塌毁,现存墓室狭长条形,两头宽中间窄,南北长6.6米。墓室中无明显的葬具痕迹,仅在淤土中发现若干残骨碎片及铁钉。现存随葬品多置于墓室中,东边紧靠墓室南壁的是一排武士俑,之后接近东壁的是文吏俑、女侍俑等,这些陶俑间距较小,前有一排风帽俑,间距较大,风帽俑前是甲骑具装俑,后有两辆陶牛车(图九)。西边的陶俑与东边的组合大致相同,但在靠近南壁处及其前部有陶牲畜、陶模型(仓、碓、灶、磨、井)、陶盆、陶罐等。墓室前部中央放置乐俑及陶乐器模型(图一〇、图一一)。

▲ 图一〇 彭阳新集 M1 出土陶乐器模型

M2

位于M1东侧,由封土、墓道、过洞、天井、墓室五部分组成。封土周长66米、残高5.4米。墓道上口长方形,方向184度,长38.5米,墓道底宽2.2米,为13度斜坡。第一过洞中掩埋马骨架,较完整,头北足东。第二过洞顶部有一盗洞。甬道由于墓室塌毁已看不出痕迹。墓室平面略呈梯形,南北长2.6米、东西宽4.4-4.7米。墓室中遗物只有几件零星物品及陶器残片。

▲ 图一一 彭阳新集 M1 出土陶乐俑

三 固原地区北周时期的葬俗葬制

1 李贤夫妇墓[6]

李贤夫妇合葬墓位于深沟村南约500米的圪挞梁地,东北距固原县城7.5千米。1983年9月至12月,宁夏回族自治区博物馆和原固原县文物工作站联合对固原县南郊乡深沟村的北周柱国大将军大都督李贤夫妇合葬墓进行了发掘。这座墓的发现,对于研究当时的历史、中外交通、文化艺术等均有重要的意义。

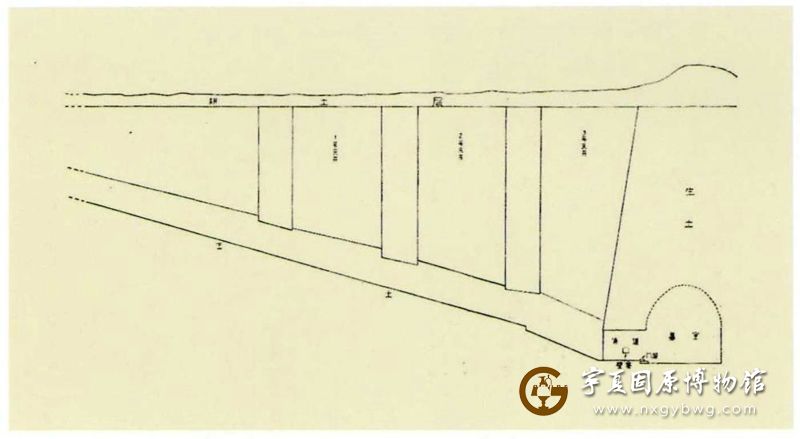

墓葬由封土堆、墓道、天井、过洞、甬道、墓室等几部分组成,墓向175度(图一二)。封土堆现存底径12.5米、高5米,顶部呈不规则的圆形。墓道在封土堆南侧,斜坡墓道坡度为20度。墓道有3个天井,间距1.8米。3个过洞均比墓道、天井窄小。第三天井的北端与甬道相接。甬道长2.2米、宽1.35米,券顶高1.55米,甬道后半部及东壁塌毁严重。

▲ 图一二 李贤夫妇墓剖面图

墓室为土洞形式,平面近方形,东西长4米、南北宽3.85米,顶部因早年塌方形状不明。墓门在南壁中间,稍向外凸。人骨架腐朽散乱,葬具均在墓室西部。女性居西,葬具仅有一棺,棺四角镶有铜箅孔铺首衔环。男性居东,葬具为一棺,四角有4个大铁环。棺椁之间有0.1-0.15米的空隙。棺外似经髹漆,残存漆皮有红、绿颜色。棺内底部有5-8厘米厚的木炭灰层。棺下用6根半圆形的横木支垫,间距12-35厘米不等。在距墓底1.8米高度的西北角扰土上清理出头骨一个,经鉴定为老年男性,年龄在55岁左右。其他骨骼分散于墓室各处。从葬具放置的位置判断,墓主人头向南方。

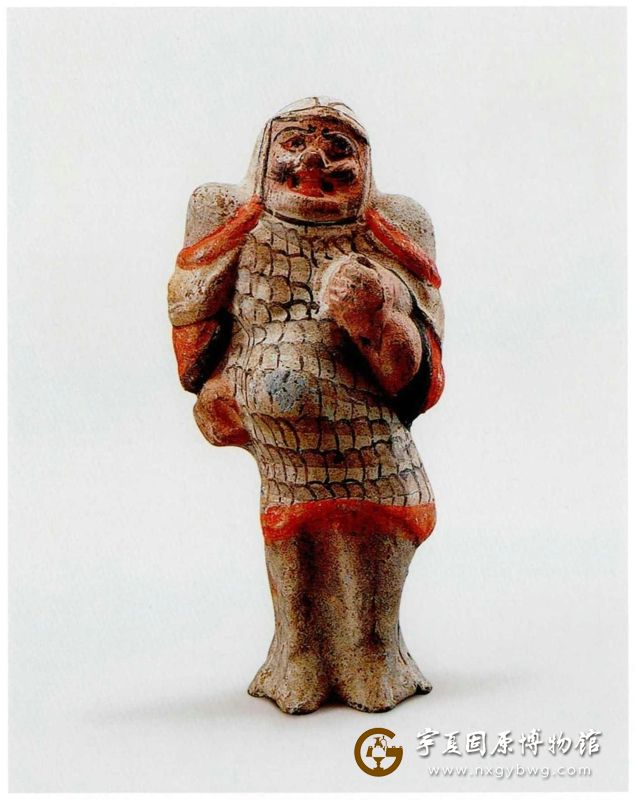

▲ 图一三 李贤夫妇墓出土镇墓武士俑

此墓的墓道、过洞、天井、甬道、墓室等处都绘有壁画。现存较好的有23幅。此墓早年被盗。现存随葬品从甬道门限处开始,左右各放置一件独角镇墓兽。其后各置镇墓武士俑一件(图一三),以后依次排列具装甲骑俑、风帽俑、武官俑、女官俑、文吏俑各一排,骑马俑两排,间置男胡俑、女侍俑(图一四)。在甬道口发现散置的墓志两盒。墓室东南角主要放置陶制的井、磨、灶、碓、鸡、马、骆驼等。西南角放置陶制的盆、钵、罐、马、牛等。在墓室西壁下部与女棺之间,有被早年塌土掩埋而未被盗走的鎏金银壶、玻璃碗各1件。女棺内中部左侧有金戒指1枚(图一五)。男棺内相当死者胸腹处有玉璜1件(图一六),稍下右侧有玉佩1对,左右两侧各有蛋形石珠2枚,上百枚玛瑙珠分散在棺内前半部。棺椁间右侧有带鞘铁刀1把(图一七),墓室东半部几乎被盗掘一空,只是在后部出土银提梁小壶1件、银匙1件、银筷1双、小陶盆1件。全部随葬品共计300余件。

▲ 图一四 李贤夫妇墓出土陶俑

▲ 图一五 李贤夫妇墓女棺出土金戒指

▲ 图一六 李贤夫妇墓男棺出土玉璜

▲ 图一七 李贤夫妇墓男棺椁间出土铁刀

2 宇文猛墓[7]

1993年5月至8月,宁夏文物考古研究所固原工作站对固原县南郊乡王涝坝村的一座古墓进行了发掘,距固原县7千米。经发掘清理得知此墓为北周大将军、大都督宇文猛墓。

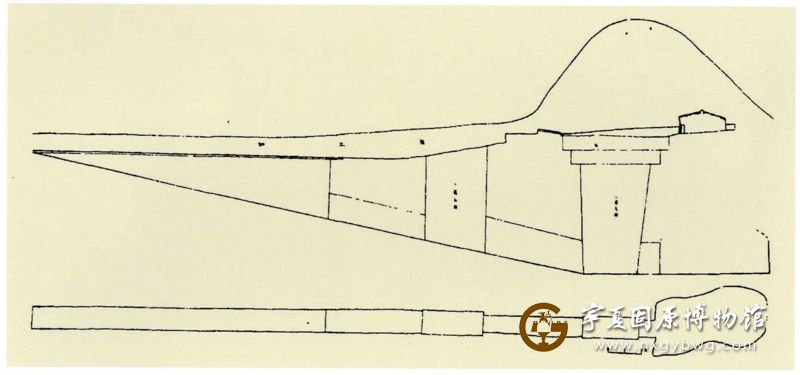

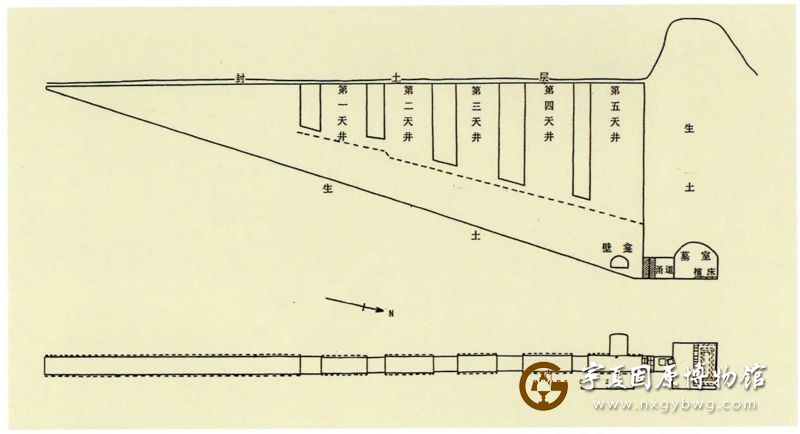

墓葬由封土堆、墓道、天井、过洞、甬道、墓室等组成(图一八),全长53米,墓向192度,夯筑封土堆顶部呈馒头形。墓道在封土堆南侧,斜坡墓道坡度为19.8度。墓道上有5个天井,五号天井北端与甬道连接,甬道口用四层长条砖横竖错缝封堵,与墓室地面平齐。

墓室为土洞式,平面呈方形,顶部形状不明,墓门在南壁中间,墓室靠西北壁用长条单砖错缝平铺成长方形棺床,葬具为一棺一椁,在椁的四角除东南角没发现铁环外,其余三角均有大棺环,棺椁间距有15-18厘米的空隙,棺长2.2米、前宽0.9米、后宽0.65米,板厚约15厘米,棺外经髹漆、残存漆皮有金黄色。墓室进水后,人骨架被生石灰腐朽,葬具的位置为东西向,从葬具位置判断墓主人头向西方。

▲ 图一八 宇文猛墓平剖面图

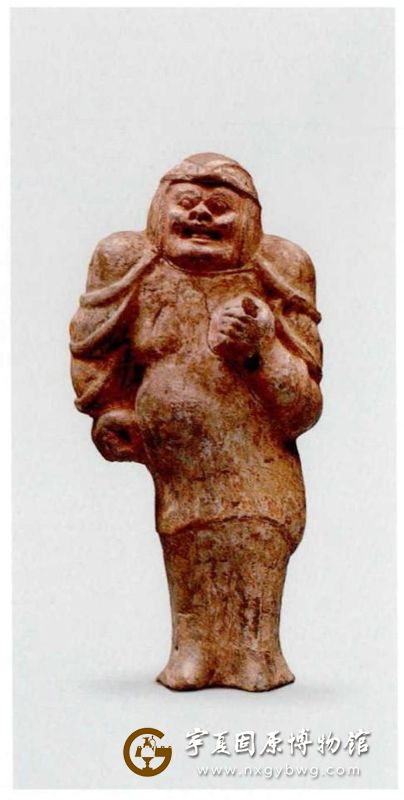

在墓道、过洞、天井、甬道、墓室等处均绘制有壁画,在第五号天井和甬道口南侧发现不完整马骨具。甬道西侧和墓门口散置墓志一盒,墓室的东南角出土彩绘陶俑(图一九)及陶制鸡、狗、马、骆驼、磨、灶、井、水碓、鸡舍等,出土遗物100余件。这次发掘出土的执箕俑、持盾武士俑,从风格、造型等特点看,在西北地区同一时期的墓葬中属首例。

▲ 图一九 宇文猛墓出土彩绘陶俑

3 田弘墓[8]

1996年5-7月,中日联合原州考古队在固原南郊发掘北周大司空、柱国大将军田弘墓。

墓葬由封土堆、墓道、天井、过洞、甬道、墓室等几部分组成(图二〇)。墓葬封土残,墓道斜坡全长45.3米,坡度12度,斜坡坡面平整,土质相对较硬。共有5个天井,其平面皆呈长方形。在第5天井底部出土的遗物主要有陶器(罐、盆等)、陶模型(镇墓兽、鸡、狗等)、玉器(璜、环等)、残玻璃器、铜器、铁器、云母片、木器、漆器、泥器、砖、人头骨以及其他骨骼、动物骨骼等,数量非常多。过洞与天井的连接处均呈曲折状,每个过道的长度和宽度均大致相同,宽度比天井、墓道要窄。甬道位于第五天井和墓门之间,顶部已坍塌。

▲ 图二〇 田弘墓平剖面图

墓室由主室、后室、侧室三部分组成,主室平面略呈方形,顶部坍塌,墓门居南壁中央。北壁后室门两侧各一组侍卫图,西南角随葬陶器十余件,有罐、盆等,器内盛装糜子等,地面上散置一些零星的遗物,西南角放置棺木一具,为夫人棺。棺内随葬玻璃珠、泥珠、五铢钱和布泉等,棺外有玉钗一件(图二一)。棺西南侧有一具狗骨骼。田弘棺为双重木棺,榫卯结构,平面大致呈梯形,靠近门口的棺头大,内侧棺尾小。棺盖残朽,散落于棺内。棺内人骨架已被扰动,但基本保持原位。葬式为仰身直肢,头向朝南,棺内出土有玉璜、玉环、玉璧(图二一)、东罗马金币等遗物。

▲ 图二一 田弘墓出土玉器

四 固原地区北朝时期的葬俗葬制特点及其与周边墓葬文化的比较

固原目前所发现的北朝墓葬与周边地区的墓葬文化比较,可以看出它们不仅具有独特的地域特点,还具有明显的上承汉魏下启隋唐的时代特征。

1.从残存遗迹看,厚葬遗风仍然存在。当时墓葬封土高大,墓道比前代加长加宽,封土及墓道内填土遍经夯打。同时又在墓葬形制上有了新的变化,如:墓道比汉魏以来同类墓的墓道还要长、宽、深;在墓道上开有多个天井;甬道内出现壁龛;墓室以汉魏以来的砖拱券改为土洞式,不设石门。

2.在墓葬的形制上,固原北朝墓统一性较强,以带天井长斜坡墓道,多天井的土洞墓为主,另有个别砖室墓、土坑墓。根据墓葬构筑形式可分为三种土洞墓:单室土洞墓,有彭阳北魏新集M2、李贤夫妇墓、宇文猛墓;双室土洞墓,有北魏新集M1;多室土洞墓,有田弘墓。漆棺画墓则为砖室墓。

3.固原地区盛行长墓道、多天井及开壁龛的作法。隋唐时期流行的长墓道,多天井的墓葬制度,是经过长时期演变的,固原北朝墓葬的发现,为研究隋唐墓葬制度提供了新的实物依据,充分证实了在长墓道上凿天井的作法始于北魏,在北周得到延续与发展,隋唐逐渐完善。

西安南郊草厂坡村墓在接近甬道门外的墓道东西两侧各开一个长方形龛,这与固原北朝墓葬在天井与甬道之间多数开有壁龛相同,虽然壁龛的位置、数量不同,但这对之后的隋唐葬俗也产生了重要影响,固原隋史射勿、唐史索岩墓也都在天井壁开了壁龛。

固原北朝墓葬新集M1封土下有个土筑房屋模型,这种墓葬形制在全国北朝考古发现中尚属首例。造型简单的土筑房屋模型放置在过洞上方与地面平行处,当模拟门楼,它与后面的房屋模型之间又为一天井,这样整个形制构成了一座完整的庭院。

4.固原北朝的三座北周墓都绘有壁画,这三座墓虽同处一地,时间仅相差10年,但壁画布局与内容却截然不同,处于每个墓葬不同的位置。固原北朝墓葬壁画相对保存完好,为研究北朝墓葬壁画全貌提供了重要资料,如宇文猛墓的壁画,武士头戴的圆顶直脚幞头,虽在唐墓壁画中有见,但在北周时期的墓中是为初见;尤其是李贤夫妇墓、田弘墓的壁画填补了西魏至北周墓葬壁画的空白。

5.在北魏新集M1、李贤夫妇墓、宇文猛墓的随葬品中,都有大量的随葬陶俑,唯独没有出土瓷器。这与河北、河南、山西北朝墓中有大量随葬瓷器的作法形成鲜明对比。固原北朝墓葬中的随葬陶俑包括镇墓俑、出行仪仗、侍仆舞乐、庖厨操作,都是用泥质模制烧制而成的红、灰陶,再施以彩绘,人俑通体实心,背面扁平,骑马人物俑全无板形座。部分陶俑造型,与草厂坡十六国墓出土的陶俑极为相似。

陕西北朝墓随葬品都是四周围绕着牛车的出行仪仗俑,而固原北朝墓此类随葬品只有一例。在陕西北朝墓发现的人面兽身镇墓兽在固原北朝墓中没有出现。

固原北朝墓葬中部分陶俑从体型、面貌及衣着上看,少数民族特征突出,反映出这一时期民族大融合的历史进程。随葬品中的鎏金银壶、玻璃碗、金戒指、东罗马金币及波斯银币等,均由西方传入,这反映出当时中国与西域往来频繁,也体现出固原在丝绸之路上的重要地位,更是研究古代中西交通史的极为珍贵的实物资料。

[1]罗振玉:《芒洛冢墓遗文四编・卷一・于景墓志》,云窗丛刊本。

[2]宁夏固原博物馆:《固原北魏漆棺画》,宁夏人民出版社,2002年。

[3]原州联合考古队:《唐史道洛墓》原州联合考古队发掘调查报告,勉诚出版,1999年。

[4]固原县文物工作站:《宁夏固原北魏墓清理简报》,《文物》1984年第6期。

[5]宁夏固原博物馆:《彭阳新集北魏墓》,《考古》1988年第9期。

[6]宁夏回族自治区博物馆、宁夏固原博物馆:《宁夏固原北周李贤夫妇墓发掘简报》,《考古》1985年第11期。

[7]宁夏文物考古所固原工作站:《固原北周宇文猛墓发掘简报》,宁夏人民出版社,1996年。

[8]原州联合考古队:《北周田弘墓》,文物出版社,2009年。