丝路原州 盛世华章——隋唐时期固原历史文化概述

时间:2025-05-09 16:20:44 来源:固原博物馆 浏览量:23

隋唐时期,原州(今固原)是长安通往西域的重要门户,经济文化获得空前发展。大量的文献记载和隋唐墓地的考古发掘,印证了当时固原作为丝路重镇的地位。

一 隋唐时期的固原

公元581年,隋朝建立。隋文帝初期,沿北周制,仍设原州,并置原州总管府,节制诸州军事。大业元年(605)撤销原州总管府。大业三年(607)又改原州为平凉郡,统县五,为平高、百泉、平凉、会宁、墨亭,郡治平高。李唐王朝建立之后,为防御突厥、吐蕃的侵扰,“高祖受命之初,改郡为州”,“以统军戎”。平凉郡为原州,属关内道,领平凉、平高、百泉三县。贞观五年(631)置原州都督府,管辖原、庆、会、银、亭、达、要七州兵马,是守护唐都长安防线上的重要军事指挥机构。六年(632)置缘州,领突厥降户,寄治他楼城,隶属原州。贞观十年(636)省亭、达、要三州,唯督四州。在原州设彭阳、安善两个折冲府。高宗时(650-683)增设他楼县,治他楼城(今海原县七营镇北咀村)。神龙元年(705)废原州他楼县,置萧关县。天宝元年(742),又改原州为平凉郡。乾元元年(758)又复称原州,仍领平高、平凉、百泉、萧关四县。“安史之乱”之后,吐蕃乘虚而入占据固原地区86年,与唐王朝对垒。代宗广德元年(763),原州被吐蕃占据,于灵台(今甘肃灵台)百里城置行原州。765年收复,766年又被吐蕃攻陷。唐德宗贞元十九年(803),泾源节度使刘昌请移行原州于平凉城(今甘肃平凉),许之。元和三年(808)在泾州临泾(今甘肃镇原)置行原州。大中三年(849),泾源节度使康季荣等收复原州及原州七关,大中五年(851)赐名萧关为武州。唐末黄巢起义后,再移原州于临泾。

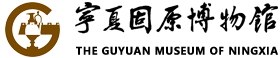

▲ 唐代丝绸之路在固原线路图

地图出处:《中国历史地图集》第五册 隋唐五代十国时期,谭其骧主编,中国地图出版社,1982年第40-41页

二 发达的中西文化交流

隋至盛唐时期,原州承继北朝时期丝路重镇的地位,中西交流更为活跃,胡客商旅络绎不绝。为防御突厥南侵,保护丝路安全畅通,隋唐王朝十分重视对原州的经营,一方面开关铺路加强管理,另一方面大力发展养马业(马政)。隋设立原州总管府重兵设防。到了唐朝,在原州境内(今泾源县城至海原高崖乡一带)设七关防御,即著名的原州七关,有驿藏关(今泾源县瓦亭)、制胜关(今泾源县香水镇永丰村)、六盘关(今六盘山上)、木峡关(今原州区海子峡口)、石门关(今原州区须弥山石窟峡口)、木蜻关(位置不详)、石峡关(今海原高崖乡石峡口)。此外,还有陇山关(泾源县三关口)、萧关(今海原县七营镇北嘴)。原州七关,实为第二国门,起着海关口岸的作用。

原州是隋唐王朝主要的养马基地。隋大业三年(607)在陇右设置监牧机构。唐代马政更盛,还制定了一套完整的马政管理制度,在原州境内设置有乌氏监(今泾源县境内)、长泽监(今原州区北川一带)、木峡监(原州区西南一带)以管理马牧。贞观二十年(646),唐太宗赴灵州会见铁勒诸部首领路过瓦亭,专门视察了瓦亭马牧情况。

由于隋唐王朝政治和军事上的强大,北方少数民族纷纷内附,并定居原州。当时,突厥、粟特、吐蕃、党项等少数民族与汉民族在此和睦相处。最值得关注的是,擅长经商的中亚粟特“昭武九姓”史姓,不仅已定居固原,并在隋唐王朝中担任武将、译语人或监牧官,反映了隋唐王朝开放的文化背景,这也从史姓墓地出土文物中得以证实。

伴随着丝绸之路的畅通,佛教在固原得以广泛传播,凿窟造像之风更盛。隋至唐须弥山开凿的石窟现存20个。唐代原州石窟艺术进入空前繁荣时期,须弥山凿窟造像约30窟,占现存须弥山石窟多半,凿窟数量和雕凿技术达到空前。现存第五窟高20.6米的弥勒佛坐像,技术娴熟,气势恢宏,为中国唐代雕凿技术的杰出代表。这一时期,位于西吉县的火石寨石窟、原州区炭山乡昆峰寺石窟、兴龙寺石窟继续开凿,位于原州区黄铎堡镇的禅塔山石窟、张易镇的张易南北石窟开凿。

安禄山叛乱,中原血战,唐王朝从朔方、河西、陇右三镇调精兵劲卒收复两京,河陇地区军防空虚,吐蕃乘机内侵,占领包括原州在内陇山以西大部地区,经由原州的丝绸之路萧关道改为经由环县的灵州道,原州丝路重镇地位从此一落千丈。

唐朝是中国诗词发展的高峰时期。由于原州的特殊地理位置,境内的萧关、萧关道、陇山等自然和人文景观成为唐朝诗人边塞诗的题材,吟咏不已。唐代沈佺期的《陇头水》“陇山飞落叶,陇雁度寒天。愁见三秋水,分为两地泉。西流入羌郡,东下向秦川。征客重回首,肝肠空自怜。”描写的正是固原开城梁附近的景观,开城为分水岭。出萧关不远风物大异,江苏镇江人陶翰曾任礼部员外郎,写下《出萧关怀古》,感慨万端“驱马击长剑,行役至萧关。悠悠五原上,永眺关河前……”王昌龄在《塞下曲》写道:“蝉鸣空桑林,八月萧关道。出塞复入塞,处处黄芦草。从来幽并客,皆向沙场老。莫学游侠儿,矜夸紫骝好。”抒发保卫边疆的豪情。王维奉使出塞,途经萧关,触发艺术灵感,写下不朽诗篇《使至塞上》:“单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。”诗圣杜甫在《近闻》一诗中描写的陇山景色“陇山萧瑟秋云高”,与上述诗作有异曲同工之妙。

▲ 南郊隋唐墓地远景

三 固原地区隋唐文物考古与发现

20世纪80年代以来,文物考古工作者在固原(今原州区)城外西南一片开阔的塬地(隋唐时期称其塬为“百达原”)进行了考古发掘,因发掘大量隋唐时期的墓葬,被学界称为“隋唐墓地”。发掘除李贤、宇文猛、田弘3座北周墓外,发掘隋唐墓葬49座。出土墓志除隋开皇二年(582)原州平高县故孝令穆墓;隋开皇三年(583)平高县令阎显墓;唐显庆三年(658)大周故将仕郎上柱国清河张知运墓;唐圣历二年(699)大周处士梁元珍墓等42座外,还有6座出土有墓志铭,根据墓志记载,均属“史姓墓地”“昭武九姓”人墓地(1座没有出土墓志铭)。墓葬形制均为多天井、长斜坡墓道的单室土洞墓和砖石墓两种。这些墓葬均被盗掘,但仍出土有波斯银币(1枚)、东罗马金币(5枚)、金覆面、兽头金饰、蓝宝石印章、壁画以及贴金彩绘镇墓武士、镇墓兽、石门(2合)、石棺床、墓志(7合)等珍贵文物,使原州与西域的密切关系获得了证实,对于我们了解粟特人的生活习俗以及丝路贸易、丝路文化、中西文化交流都具有重要的学术价值。